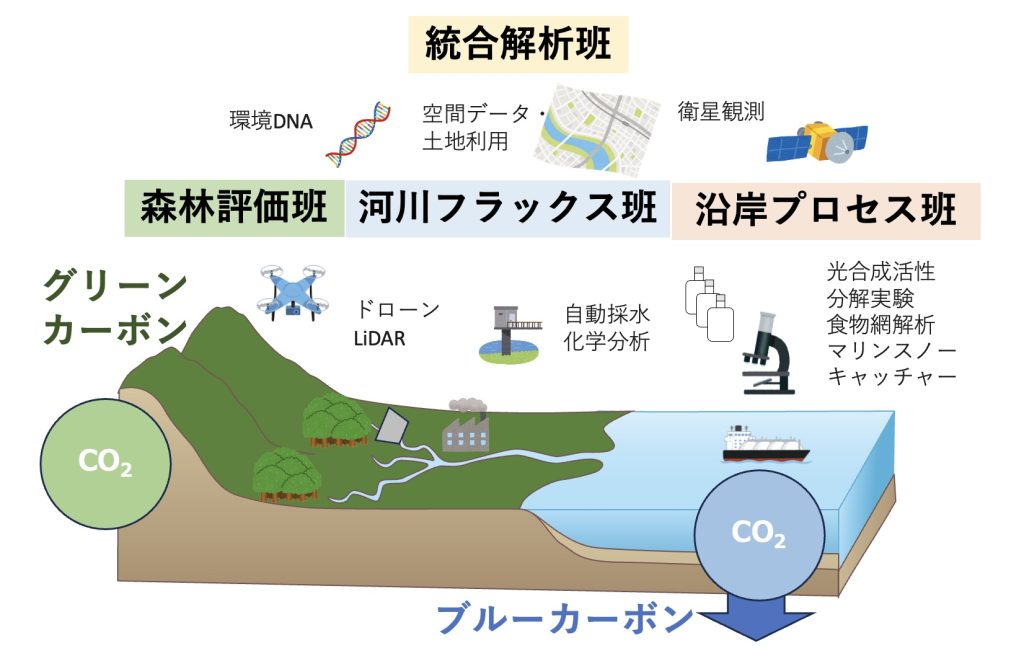

気候変動対策の課題である大気中の二酸化炭素(CO2)濃度を低下させ、持続可能な発展を実現するためには、陸域と海洋を包括的に捉え、炭素循環プロセスを理解することが重要です。横浜国立大学臨海環境センターのある相模湾に注ぐ酒匂川・相模川流域では陸海連環の森林管理(魚付き林など)や生物多様性モニタリングが行われており、かつ河口域は水深1,000m超の相模トラフに接続していることからグリーンカーボンを深海に沈めかつブルーカーボンを促進するモデル流域として適しています。

鏡味麻衣子教授(環境情報研究院)は、2024年に採択されたJSTのCREST研究課題「陸海連環に基づく炭素及び生物多様性の包括的評価手法の開発」を中心に、陸域からもたらされる炭素・栄養塩類の沿岸生態系での役割と、それに及ぼす森林と河川の生物多様性や炭素プロセスとの関係を明らかにするための研究に取り組んでいます。

森から海までの生態系観測データを流域単位で統合することにより、炭素および生物多様性を評価する手法を開発し、炭素貯留と流域の土地利用や生物多様性との関係を解析し、ブルーおよびグリーンカーボンの将来予測を行うことが目的です。これにより、海洋の炭素隔離機能を最適化させる陸海連環や生態系管理のあり方を提案することが出来ます。

。

。

リンク:

【プレスリリース】総合学術高等研究院 生物圏研究ユニットCREST採択について~海洋とCO2の関係性解明から拓く海のポテンシャル~