地球市民として、若い世代と持続可能な社会を一緒につくろう!

2024年度で5年目を迎える本学留学生によるSDGsワークショップを横浜市の保育園にて開催しました。今年度はドイツ、台湾、フィリピン、マレーシア、チェコ共和国からの交換留学生5名で、アイデアあふれるワークショップを3回に渡り開催することができました。

ワークショップの授業が開始された当初は、全員が来日したばかりの交換留学生のため、日本語で保育園児との意思疎通が、学生にとっても大きな課題となるのではと感じていました。しかし、学生たちは日本語でのコミュニケーションの壁をマイナスと捉えず、衣装を用意したり、あいさつの言葉を練習したり、ボディランゲージや抑揚をつけて台本を読むなど、さまざまな工夫を凝らし園児たちとコミュニケーションを取ることができました。彼らが考えた保育園児向けのワークショップの様子をご紹介します。

第1回目のワークショップは、国際交流をテーマにしており、SDGs4(質の高い教育を)、SDGs10(人と国の不平等をなくそう)を深めるために、自己紹介を兼ねて、出身国の紹介を行いました。子供が楽しめるように多くの写真をスライドを入れ、出身国に関するゲームは体を動かしました。最後に、世界地図を使って留学生の国の位置を確認しました。SDGs4のターゲット7にあるように、世界市民としての意識を持ち、世界の様々な文化や価値観に触れることが目的です。

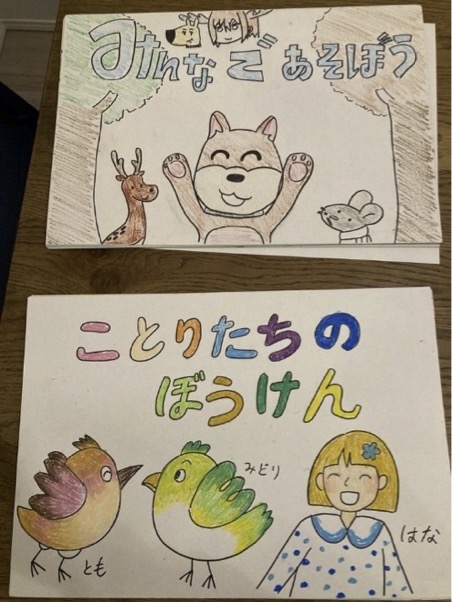

第2回目のワークショップでは、学生たちが紙芝居を作成しました。過去5年間の取り組みの中で、学生がSDGsワークショップに紙芝居を取り入れたのは今回で2回目です。今年は、初めてデジタル紙芝居ではなく手書きの紙芝居作りに挑戦しました。主人公は子供や動物といった保育園児に身近なキャラクターで、クレヨンでカラフルにデザインし、物語や構図も学生たちで考えました。1つ目の紙芝居のタイトルは 『みんなであそぼう』で、SDGs10 (人と国の不平等をなくそう)で提言している通り、足が不自由な子鹿のバンビちゃんが主人公です。バンビちゃんもみんなと一緒に楽しめる遊びを考える物語になっています。

学生の紙芝居の読み聞かせの様子

二つの紙芝居の間の時間に、大きな紙の地図を用意し、子供たちが物語の世界に参加して楽しめるよう「おばあちゃん」と「ちびちゃん」というキャラクターが地図上の街を歩きながら、園児と対話しつつ「優しいまちづくりとは何か」を一緒に考えるアクティビティも取り入れました。

2つ目の紙芝居は『ことりたちのぼうけん』です。この物語は、台湾からの留学生が、自身の大学の校舎に鳥が衝突し命を落としてしまうという環境問題に着想を得て制作しました。子どもたちが鳥や動物と上手に共存する方法を考えることを目的としており、SDGs15(陸の豊かさも守ろう)と関連しています。 次に「みんなが街に住み続けられなくなるとどうなるのか。」というテーマについて意見や質問した。子供から、「ゴミだらけの街は嫌だ」、「太陽がなくなってしまう街になるかな。どうしよう」などの意見がだされました。SDGs11(住み続けられる町作りを)のゴールについて触れられるように考えました。

第3回目のワークショップでは、SDGsゴール12「つくる責任・使う責任」を実践です。「いらないおもちゃ」ではなく、「もう使わないけれど誰かに使ってほしいおもちゃ」を保育園に持参し、学生が企画したSDGsフリーマーケットを開催しました。フリーマーケットでは、まず最初に「SDGsマネー」を手に入れます。その入手方法として、ゴミ分別を体験できる「ゴミ分別ステーション」と、「SDGsクイズステーション」の2つのカウンターを訪れます。これらのアクティビティを通じてSDGsマネーを獲得し、それを使って友達が持ってきたおもちゃを購入する仕組みになっています。

フリーマーケットの様子

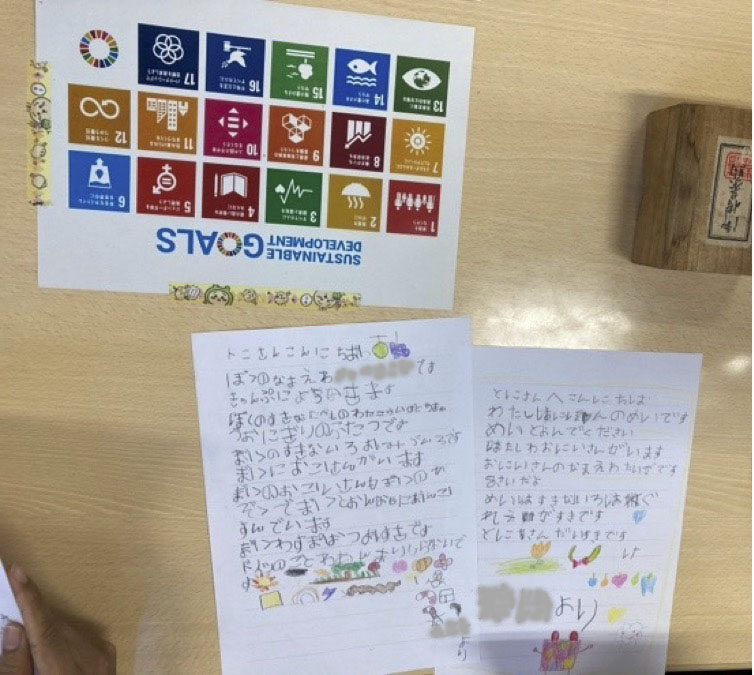

このワークショップでは、学生と園児さんとのお手紙の交換も行います。第二回目のワークショップで学生から園児さんに手紙を書き、最終日の第3回目のワークショップにお手紙のお返事をもらいます。お手紙交換を通して留学生の国のことや、日本の子どもの遊びなどを知ることができ、思い出に残る交流ができました。